Ce dimanche c’est la Fête des Mères. Cette année, elle tombe le même jour en Belgique et aux Etats-Unis, ce qui rend la chose plus facile pour moi, puisque mes parents vivent dans le premier pays, tandis que ma femme, la mère de mes enfants vit dans le second. Ça fait quelque temps que je pensais écrire un article sur l’amour maternel. En fait, l’idée m’en était venue quand j’avais écrit sur Notre-Dame de Paris et que j’avais mis en exergue un passage de l’interview de François Cheng : « Nous n’oublions pas que c’est Notre Dame, donc une présence maternelle. L’amour maternel, nous savons ce que c’est. Pour nous, c’est quelque chose de naturel, de normal. On en jouit, on en profite, on en abuse souvent, mais sans trop s’en soucier. Un jour, soudain, cette présence maternelle nous est arrachée. Alors on est plongé dans une tristesse infinie, dans un regret infini. Il y a tant de choses qu’on aurait pu lui dire et on ne l’a jamais fait. On ne lui a même pas dit « Je t’aime ». Maintenant, c’est trop tard. Ce sentiment de « trop tard », nous a saisi au moment où la flèche s’est transformée en torche et s’est brisée. »

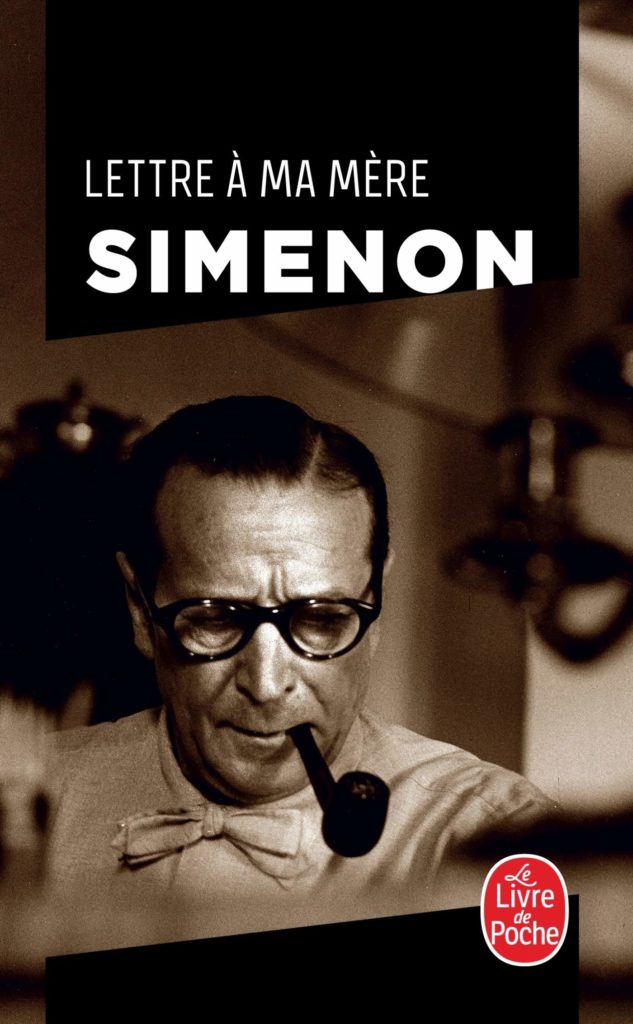

Dans le bouquet que j’ai composé pour la Fête des Mères, j’ai réuni les livres de trois écrivains francophones de grand renom, un Français, Romain Gary, un Suisse, Albert Cohen et un Belge, Georges Simenon. Tous les trois sont célébrés pour leur œuvre riche, dense ou somptueuse. Ils ont aussi en commun d’avoir écrit un livre dédié à leur maman. Les trois œuvres furent rédigées après le décès de leur mère et sont donc marquées par le regret et les remords évoqué par François Cheng. Comme l’écrit Albert Cohen dans « Le Livre de ma mère » : « Fils des mères encore vivantes, n’oubliez plus que vos mères sont mortelles. Je n’aurai pas écrit en vain, si l’un de vous, après avoir lu mon chant de mort, est plus doux avec sa mère, un soir, à cause de moi et de ma mère. »

Les trois mères décrites par les trois écrivains sont pourtant bien différentes et les relations avec leurs trois fils sont complexes et parfois difficiles.

« Je crois que jamais un fils n’a haï sa mère autant que moi, à ce moment-là. » écrit Romain Gary, dans « La Promesse de l’aube ». Sa mère vient de débarquer après cinq heures de taxi sur le champ d’aviation de Salon-de-Provence où son fils était alors sergent instructeur quelques semaines avant le début de la deuxième guerre mondiale. Devant la troupe goguenarde attablée à la cantine, la canne à la main et une gauloise aux lèvres, elle proclame à son fils : « Tu seras un héros, tu seras général, Gabriele d’Annunzio, ambassadeur de France – tous ces voyous ne savent pas qui tu es ! ». Pourtant, le livre, adapté il y a quelques années pour le cinéma, est avant tout un chant d’amour pour cette mère, accaparante certes, mais qui a tout sacrifié pour son fils en qui elle projette sa soif de reconnaissance. Il raconte l’itinéraire du jeune Romain et de sa mère, Mina, ancienne actrice à Moscou, couturière à Vilnius, avant d’être patronne d’hôtel à Nice. Son fils, qu’elle élève seule, est son unique passion et elle rêve de la France comme théâtre de ses exploits littéraires, guerriers et amoureux. Gary réalisera beaucoup des rêves de sa mère : aviateur de guerre, Compagnon de la Libération, écrivain célébré remportant deux Prix Goncourt (sous deux noms différents), mari de Jean Seberg, l’actrice américaine, muse de la Nouvelle Vague, il servit même comme diplomate français, lui le petit garçon juif né en Pologne. Sa mère avait raison et pourtant elle ne verra quasi rien des succès de son fils : elle meurt d’un cancer de l’estomac à Nice en 1941, alors que Gary sert la France Libre en Afrique.

Albert Cohen eut aussi l’enfance d’un jeune émigré juif dans le sud de la France. Il naît à Corfou en 1895, mais sa famille déménage à Marseille quelques années plus tard. Il observera les difficultés que ses parents connaissent pour s’intégrer, les moqueries, les humiliations et l’antisémitisme. Le jeune Albert quitte Marseille en 1914 pour étudier à Genève. Il s’y installera et y mènera une carrière dans les organisations internationales. Il ne voit plus sa mère que pour les trop rares voyages qu’il fait à Marseille ou plus souvent pour les visites régulières qu’elle lui rend. Elle débarque du train avec ses vêtements étriqués, portant dans les bras des paquets pleins des douceurs qu’il aimait enfant et qu’elle lui prépare encore. Mais il demeure un fils ingrat, ignorant sa mère quand elle est à Genève, pour courir derrière quelque élégante, auprès de laquelle il ne trouvera jamais le même amour inconditionnel : « Toutes les autres femmes ont leur cher petit moi autonome, leur vie, leur soif de bonheur personnel, leur sommeil qu’elles protègent et gare à qui y touche. Ma mère n’avait pas de moi, mais un fils.” Albert Cohen est à Londres quand sa mère meurt en 1943 à Marseille. En 1954, il écrit « Le livre de ma mère », un somptueux – grandiloquent penseront certains – monument littéraire à l’amour de sa mère. Mais un monument inspiré par la culpabilité. A Bernard Pivot qui l’interviewe, il dit :

« Ce livre, je l’ai écrit pour venger ma mère.

- La venger de quoi ?

- De son fils. »

Avec « Lettre à ma mère » de Georges Simenon, on est aux antipodes la mère aimante, trop aimante sans doute, de Gary et Cohen. Lorsque Simenon apprend que sa mère est hospitalisée à l’Hôpital de Bavière à Liège, il fait le voyage de Lausanne où il habite. Quand elle le voit entrer dans la chambre, elle demande « Pourquoi es-tu venu, Georges ? ». L’écrivain liégeois passe plusieurs jours au chevet de sa mère mourante. Il commence par se rappeler son enfance, qu’il avait déjà évoquée dans « Pedigree », et comme sa maman avait toujours peur qu’il ne fasse des extravagances dans son métier de journaliste et puis d’écrivain. Elle se contentait du « strict nécessaire » dans sa maison du quartier populaire d’Outremeuse et n’a d’ailleurs jamais pu croire qu’il puisse vivre de la vente de ses romans. Elle demandait à son épouse s’ils ne croulaient pas sous les dettes à cause de l’achat de leur propriété de Lausanne. Elle gardait tout l’argent qu’il lui avait envoyé, avant de le rendre, au franc près. Il se souvient aussi qu’elle lui préférait Christian, son plus jeune frère. Après la mort de celui-ci vers quarante ans, sa mère lui dit sans ciller : « Comme c’est dommage, Georges, que c’est Christian qui soit mort. »

Simenon n’oubliera jamais cette phrase, mais peu à peu dans cette « Lettre à ma mère », il essaie de la comprendre. Henriette Brüll est la dernière fille d’une famille de treize, dont le père alcoolique est mort quand elle avait cinq ans. Sa famille est dans le besoin et elle est accueillie chez sa sœur qui a épousé un épicier prospère. Mais la jeune Henriette est traitée comme bonne d’enfants qui mange à la table des domestiques. Ensuite elle travaillera comme vendeuse aux grands magasins « L’Innovation » où elle rencontrera le beau Désiré Simenon, qu’il lui apportera une stabilité, étriquée certes, mais qu’avec obstination elle voulait préserver de tout soubresaut. La relation entre Simenon et sa mère fut difficile, et il a souffert de ce manque d’amour. Et pourtant ce livre, qu’il écrit trois et demi après sa mort et qu’il commence par « Ma chère maman », alors que toute sa vie, il a dû l’appeler « mère », peut aussi se lire comme une tentative de lui témoigner son amour.

Ces trois livres que j’ai réunis pour la Fête des Mères sont émouvants parce que, bien que de styles très différents, ils sont tous écrits avec sincérité et qu’ils nous rappellent, comme l’écrit Romain Gary, dans une phrase qui annonce son titre, « Avec l’amour maternel, la vie vous fait à l’aube une promesse qu’elle ne tient jamais. »

Credit pour la photo mise en avant : Mahmud, Bangladesh