Je crois qu’il y a deux façons, plutôt complémentaires que contradictoires, d’être séduit et ému par une peinture. Soit, on a un coup de cœur pour la composition, la pureté du dessin ou les couleurs. Soit, sans doute aussi grâce à la technique du peintre, on est plus directement attiré par l’histoire représentée et la vie des personnages. Lors de mes deux derniers voyages en Italie, j’ai eu beaucoup de plaisir à contempler deux fresques qui ont, plusieurs siècles plus tard, inspiré un livre à un écrivain, livres que j’avais lus avant de voir les peintures.

Si j’aime beaucoup aller à la découverte de tableaux dans les musées, je préfère encore les fresques. Rien de tel que d’admirer le talent d’un peintre sur les lieux mêmes où son œuvre a été réalisée et pour lesquels elle a été conçue. L’Italie est bien sûr un paradis pour l’amateur d’art affresco. Au cours de mes voyages, je garde des souvenirs enchantés de « La Dernière Cène » de Leonard de Vinci à Milan, de la Chapelle Sixtine de Michel-Ange au Vatican, du cycle de « La Légende de la Vraie Croix » par Pierro della Francesca à Arezzo ou des fresques de Giotto dans la Chapelle des Scrovegni à Padoue ou la Basilique Saint-François à Assise.

Cet été, malgré l’épidémie du coronavirus, j’ai pu profiter d’une escapade d’une semaine en Toscane. Les rues de Florence et la Piazza del Campo à Sienne étaient animées, mais sans les agglutinements de touristes habituels. Pour visiter les musées, il fallait réserver en ligne, la veille, un créneau horaire pour lequel le nombre d’entrées était limité. Cela demandait un peu d’organisation, mais le résultat en valait la peine. Nous avons par exemple pu déambuler dans le Couvent de San Marco à Florence et nous émerveiller devant les fresques de Fra Angelico dans un calme étonnant. Cette quiétude, et les chefs-d’œuvre qui décorent chacune des cellules me donnaient presque envie de devenir moine – au moins pour une semaine.

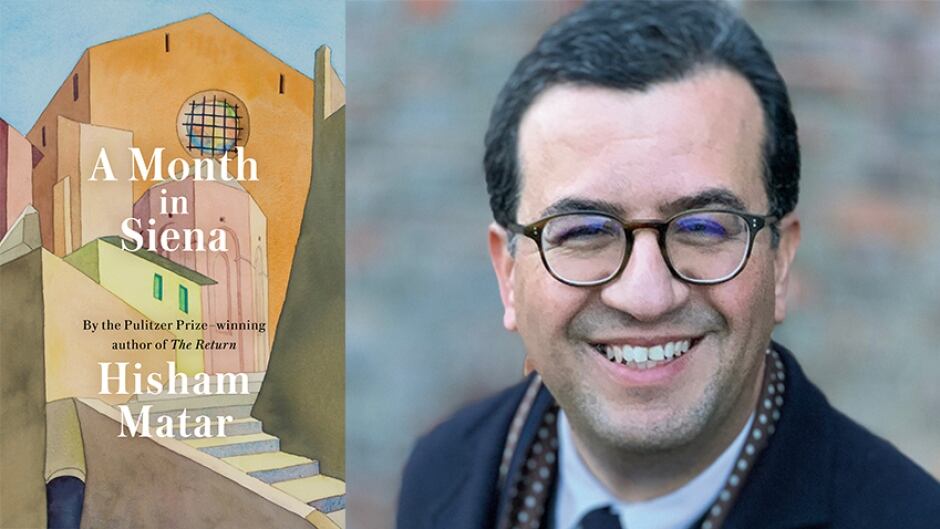

A Sienne, nous avons apprécié dans la même quiétude les fresques de « l’Allégorie et effets du Bon et du Mauvais Gouvernement » peintes par Ambrogio Lorenzetti au XIVème siècle dans le Palazzo Publico, à la demande du Conseil des Neufs, des citoyens élus qui géraient la ville. Ces fresques font partie des œuvres de l’école siennoise décrites et reproduites dans le court mais exquis livre de l’écrivain d’origine libyenne Hisham Matar, « A Month in Siena », qui n’est pas encore disponible en français. L’auteur, qui depuis une visite à 19 ans à la National Gallery de Londres a une forte prédilection pour la peinture siennoise, se retire dans la ville toscane pour faire une pause après la publication de son livre « La terre qui les sépare (The Return) » décrivant la recherche de son père, opposant disparu dans les geôles de Kadhafi. Il passe des heures dans les salles des musées et des palais et à arpenter les rues escarpées de la cité médiévale. Un des chapitres décrit son exploration, avec sa femme, de ces fresques des allégories de la Sagesse, de la Justice et de la Concorde et des conséquences qu’un bon ou un mauvais gouvernement peut avoir sur la ville et les campagnes. Il souligne que ces peintures sont parmi les premières de l’histoire de l’art à être expressément séculières.

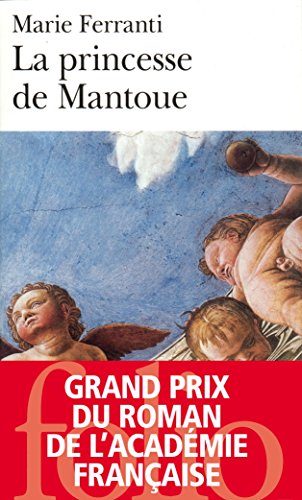

Si le livre d’Hisham Matar se lit comme une collection des réflexions et parfois des digressions de l’auteur alors qu’il admire fresques et tableaux dans la ville de Sienne, dans « La Princesse de Mantoue », Marie Ferranti nous propose un exercice encore plus radical de rencontre entre l’art et la littérature. L’étincelle qui est à l’origine du roman est la fresque peinte par Andrea Mantegna dans « La Chambre des Epoux » du château San Giorgio, à Mantoue. J’ai visité ce palais des Ducs de Gonzague l’an dernier et, comme l’auteur sans doute, j’ai été frappé par l’expressivité des visages de la famille ducale, peints par Mantegna, au point d’essayer de m’imaginer la vie de ces grands seigneurs du Quattrocento lombard.

Marie Ferranti se concentre sur le visage de Barbara de Brandebourg, « aux yeux las et jaunes, étirés vers les tempes comme ceux des chats ». A travers des lettres échangées avec sa cousine Maria de Hohenzollern, une correspondance imaginée, mais construite sur les bases d’un patient travail de documentation, l’écrivain nous raconte la vie de celle qui, jeune princesse allemande, avait été envoyée à dix ans de l’autre côté des Alpes pour épouser Louis, l’héritier des Gonzague, lui-même encore un adolescent chétif. Quand son mari revient de la guerre, il a gagné en assurance, tant dans la conduite des affaires qu’au lit, où il rudoie sa femme. Les naissances se suivent, Barbara se fait à son rôle d’épouse, de mère et de conseillère, mais ne parviendra jamais à aimer Paola, sa dernière fille, née bossue. Elle devient amère et s’enferme de plus en plus dans la Chambre des Epoux, l’écrin complété par Mantegna qui était censé manifester au monde la puissance du couple Gonzague.