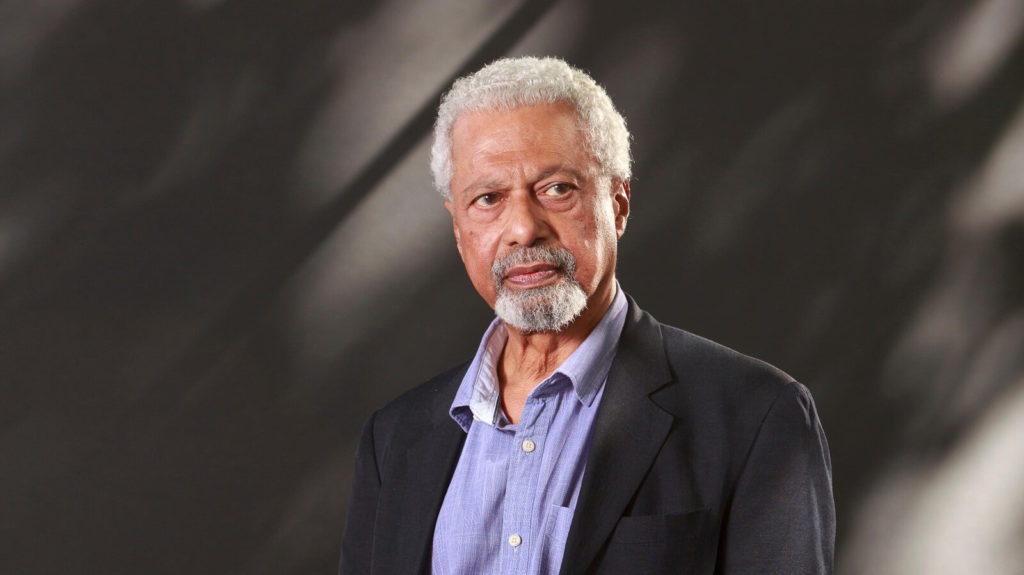

Je conclus par cet article un parcours entamé en Zambie avec Namwali Serpell et poursuivi à travers la Tanzanie jusqu’à Zanzibar, sur les traces de la dépouille mortelle du Dr. Livingstone, avec Petina Gappah. J’ai choisi comme point d’orgue de ce périple dans l’Afrique de l’Est trois romans d’Abdulrazak Gurnah, écrivain né à Zanzibar et lauréat du Prix Nobel de littérature en 2021. Je dois confesser avoir ressenti une petite fierté lorsque son prix fut annoncé : peu de gens, surtout dans le milieu littéraire francophone, semblaient connaître cet auteur qui vit maintenant en Angleterre. Mais, pour ma part, j’avais déjà, dès 2015, épinglé un de ses romans « The Last Gift » dans un de mes premiers articles de blog sur la Tanzanie.

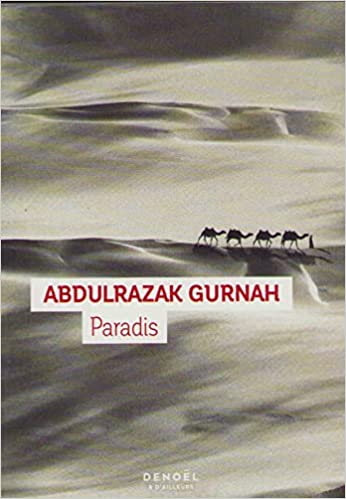

« Paradis » est un des romans les plus connus de Gurnah. D’une plume riche et précise, il raconte l’histoire de Yusuf, un jeune garçon de douze ans qui vit sur la côte de Tanzanie au début du vingtième siècle. Son père est endetté et envoie son fils au service d’un riche marchand arabe, Aziz. Celui-ci organise des caravanes vers l’intérieur des terres, jusqu’au lac Tanganyika. Yusuf est du voyage et découvre un monde pour lui inconnu. La vie des villages au cœur de l’Afrique n’a presque pas encore été touchée par les incursions des colons anglais ou allemands et ne ressemble en rien à ce qu’il connaissait sur la côte. Comme la découverte d’un paradis, sur le point d’être perdu quand il sera livré au rail et aux exactions des administrations coloniales. Yusuf revient sur la côte chez celui qu’il appelle Oncle Aziz. Dans les jardins de la demeure du riche marchand, il s’éprend de la jeune Amina. Encore un parfum de jardin d’Eden, mais la tendre Amina est le fruit défendu, puisqu’elle est une des épouses d’Aziz, son maître.

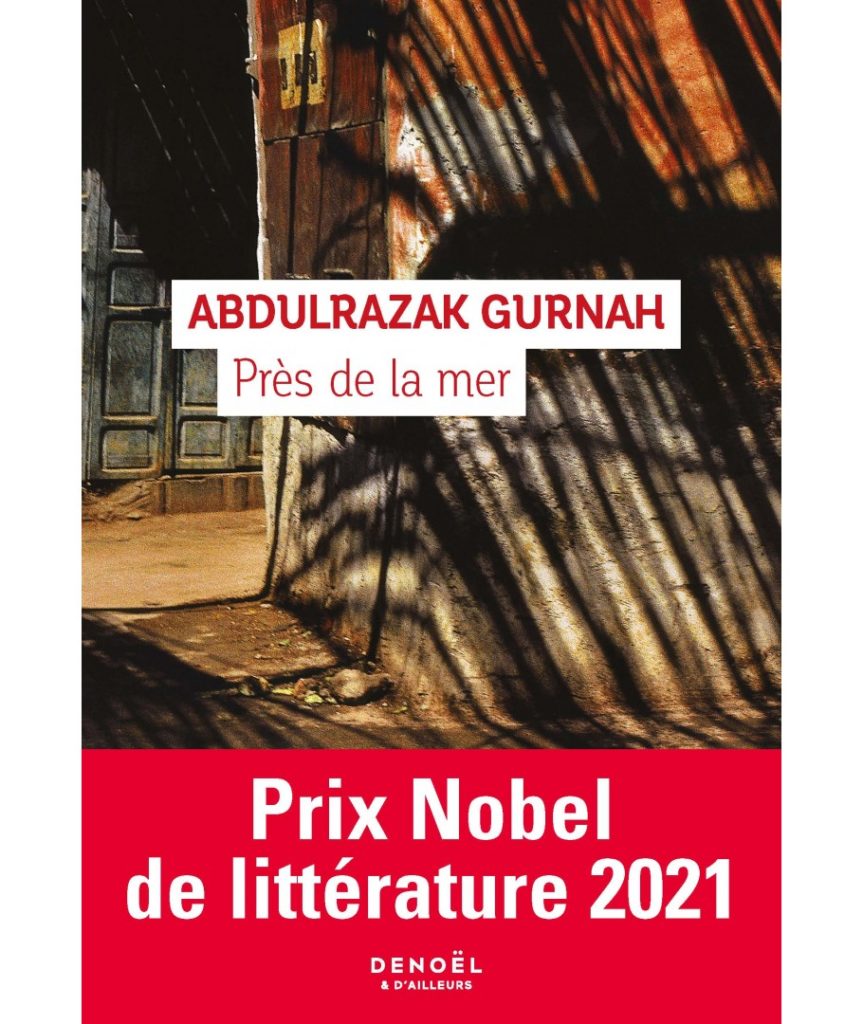

« Près de la mer (By the Sea) » commence à l’aéroport de Gatwick. Saleh Omar vient y demander asile. Il est porteur de faux papiers au nom de Rajab Shaaban. Pour éviter de dire quelque chose qui pourrait le compromettre, il prétend ne pas parler anglais. Le fonctionnaire en charge dans son cas à l’aéroport s’étonne du profil de ce réfugié de soixante-cinq ans en provenance de Zanzibar. On lui trouve une chambre dans une petite ville côtière anglaise. Comme il se refuse toujours de parler anglais, les services sociaux auxquels l’administration des réfugiés l’a confié, lui trouve un interprète, Latif Mahmoud, un professeur de littérature vivant à Londres. Latif, qui a quitté Zanzibar il y a trente ans, pour étudier en Allemagne de l’Est avant d’arriver au Royaume-Uni, pense avoir coupé tous les ponts avec son île natale. Mais il est intrigué par cet homme qui semble avoir usurpé le nom de son père. Les deux hommes se rencontrent et se reconnaissent. Latif replonge dans les souvenirs et les secrets enfouis de sa jeunesse à Zanzibar: Saleh Omar est en fait l’homme qu’il tient comme responsable de la ruine financière et morale de sa famille, son père devenu alcoolique, sa mère collectionnant les amants.

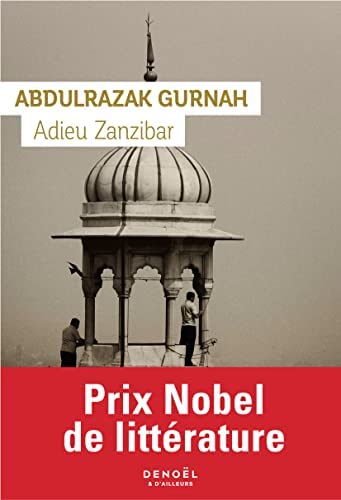

Avec « Adieu Zanzibar (Desertion) », Gurnak raconte deux histoires qui semblent d’abord distinctes et ne joignent leurs fils qu’au bout du roman. En 1899, dans une petite ville de la côte kenyane, Hassanali, alors qu’il se rendait à la mosquée au lever du jour pour appeler à la prière, tombe sur un homme gisant dans la rue. C’est un Mzungu, un homme blanc, assoiffé et qui semble sur le point de mourir. Il l’amène chez lui pour que les premiers soins lui soient prodigués. Bientôt, l’administrateur colonial, Turner, averti de l’incident, débarque chez lui, pour prendre en charge son compatriote. Dans la foulée, il accuse Hassanali d’avoir dépouillé ce voyageur en perdition. Une fois rétabli, ce dernier, Martin Pearce, un orientaliste anglais, retourne chez Hassanali pour remercier la famille qui l’a sauvé et demander pardon pour les accusations injustes auxquelles ils ont été exposé. Lors de cette visite, Pearce tombe amoureux de Rehana, la sœur d’Hassanali, dont le mari est parti en Inde sans jamais revenir.

Dans le deuxième récit, Amin, Rashid et Farida, deux frères et une sœur commencent leurs vies d’adultes à Zanzibar à la fin des années 50, alors que l’ère coloniale touche à sa fin. Tous les espoirs semblent permis. Rashid, brillant élève, obtient une bourse pour étudier en Angleterre. Tout à ses ambitions académiques, il ne prête pas trop attention à Amin, l’aîné, qui parait se contenter de suivre les traces de son père comme enseignant. Farida, elle, est couturière pour des riches clientes. L’une de celles-ci, Jamila, attire l’attention d’Amin, malgré leur différence d’âge. Dans les labyrinthes de la vieille ville, ils parviennent à déjouer les regards indiscrets pour se voir et s’aimer. Mais les parents d’Amin mettent une fin abrupte à cet amour. Jamila est divorcée, on susurre qu’elle fut ou est encore la maîtresse d’un ministre et surtout sa famille a mauvaise réputation : sa grand-mère avait vécu plusieurs années avec un homme blanc avec qui elle n’était pas mariée, qui l’avait ensuite abandonnée.

Ces trois romans sont splendides et m’ont rappelé mes promenades la nuit tombante dans Stone Town, la vieille ville de Zanzibar. Le soleil couchant donne un dernier reflet ocre aux pierres un peu décaties des anciennes maisons, tandis que les femmes à la démarche altière dans leurs boubous et voiles aux couleurs vives, rentrent chez elles. On se demande qui se cache derrière les massives portes de bois qui se referment et si quelqu’un nous observe à travers les moucharabiehs des fenêtres.